目次 Contents

鉄道模型の場合、家庭用AC(交流)100V電源を、鉄道模型用DC(直流)に変換してレールに電気を流します。

そのレールに流れた電気を、車両の車輪から動力(モーター)に伝えて、モーターの出力を変えることで、ゆっくり走行させたり早く走行させたり停車できたり致します。

電車の照明・ライト・室内灯なども、すべてパワーパックからレールに流れた電気によって供給されます。

Nゲージの場合、直流12Vの2線式で「進行方向に向かって右側が+(プラス)のときに前進する」と言う規格が世界標準となっており、トミックスやカトーでも採用されています。

KATO製パワーパック

古いパワーパックは、現在の最新車両には、適しない場合があります。

例えば古いKATOのパワーパックですと、一部のTOMIX車両には電気(電圧)が強すぎるなど・・。

最新のパワーパックではそのような問題も改善されていますので、パワーパックは中古の古いのではなく、新しい現行製品を使うのに越したことはありません。

カトー製のパワーパックで一番お勧めなのは下記の「スタンダードSX」です。

スタンダードSX

1.2A(12W)の出力で、安定した走行が楽しめるパワーパックです。

【PR】

なお、上記のスタンダードSXはHOゲージにも対応しているため「ACアダプター」(12V)が別売りです。

Nゲージの場合は、下記のACアダプター(12V)を追加購入しましょう。

【PR】

なお、HOゲージの場合には16Vのため、16VのACアダプターをスタンダードSXにて使用します。

となると、Nゲージでも16Vで動かせるのでは?とも、考えてしまいます。

私はやったことはありませんが、室内灯の基盤が「解けた」などと言う弊害もあるようですので16Vは辞めたほうが良いみたいです。

Nゲージでは正しく12Vで使いましょう。

下記は、KATOでの現行、最強のコントローラーです。

ハイパーDX

カトーのパワーパック・ハイパーDXは、高性能なパワーパックと言えNゲージでもHOゲージでも最適な出力が行われます。

しかも、走行用出力はなんと「2A」ですので、室内灯付フル編成、モーター車が2台・3台といった多重連や、16両新幹線(M車2台)の走行に適しています。

ACアダプターもついてます。

【PR】

なお、走行用出力が「2系統」装備(2ディレクション)となっていますので、この1台で2線の走行が可能という事になります。

どういうことかと申しますと、機関庫・操作場・転車台などから本線に「ギャップ」にて電気を分けた場合でも、この1台で本線とサブ線の線路に電気を送ることができると言う事になり1台分のパワーパックを節約できます。

ただし、制御じたいはどちらか1線しかできませんので念のため明記しておきます。

例えば複線走行(同時2線走行)がこの1台でできると言うことではありません。

ちなみにトミックスの場合、ユニバーサルスイッチボックスをパワーユニットの横につけて、事実上の2ディレクション装置として通常のパワーパック1台を使えるように設計されています。

個人的にはサブ路線と本線のパワーユニットは、それぞれ1台+1台あったほうが使い勝手は良いと考えておりますが・・。

その他、TOMIX 5518 TCSパワーユニットN-DU204-CL は2ディレクションになっていて、1線は定速走行も可能となっていますが、簡単なツマミ型(ダイヤル式)のコントローラーではありません。

TOMIX製パワーユニット

トミックスのパワーパックは「パワーユニット」という名称が使われています。

なおTOMIXの場合、過去に様々なパワーユニットを発売してきました。

古いものはやはり新しい製品よりも様々な問題点もあったことから販売が中止されています。

そのため、ここでは現行販売されている最新パワーユニットをお勧めできる順番にてご紹介させて頂きます。

なお、トミックスの場合、製品名に「TCS」と付く場合があります。

このTCSは「TCS出力端子」がついてますと言う意味になり、TCS対応の信号や機器類が接続できますと言う事になります。

古いパワーユニットはTCSに対応していないモノが多いです。

ただし、トミックスの場合、ACアダプターはすべて同梱となっているか本体内蔵ですので別途購入する必要はありません。

N-1001-CL

トミックスレールの場合、一番お勧めなのは、TOMIX 5506 TCSパワーユニットN-1001-CL になります。

1.2Aの出力で常点灯機能装備は調整ダイヤルつきで、線路に車両を置いてから停止していてもモーターが動かない程度の微力の電気を送れて、室内灯が点灯するように調整可能です。

【PR】

次にトミックス製でお勧めなのは、下記のコントローラーになります。

N-DU101-CL

ワンハンドル運転台型のパワーユニットで、ゆっくりスタート走行させて徐々に加速し停止時も、ゆっくり減速していくと言う本物に近い運転を楽しめます。

非常ブレーキもあり、一定速度で走行させたりニュートラルのように、自然に非常にゆっくりと減速していく機能もついています。

TOMIX 5517 TCSパワーユニットN-DU101-CL も、1.2Aの出力で、常点灯(CL)の調整機能も装備されています。

ただし、持っていない方には運転操作が少し難しいのが難点です。

【PR】

電車でGoなどのゲームのように停止させたい位置に、本物のように最後はスローで停止させると言うのは鉄道模型でも少し練習が必要です。

しかし、本物の電車運転でも同様ですので、このワンハンドル型の所有者になれば、仕組みをよく理解でき慣れて来るとおもしろくなります。

N-600

常時点灯の室内灯もこだわらないし、とにかく走行させることができれば良いと言う場合には、TCSパワーユニットN-600で充分です。

1.0Aと容量もありポイントコントロールボックスの接続もできます。

安いことを重視するのであれば、このN-600で良いでしょう。

【PR】

他にもトミックスでは無線のパワーユニットなどもありますが、中古で古いのを購入すると言うよりは、少し高くても現行のものを使用することをお勧め申し上げます。

なお、トミックスのパワーユニットの多くには、ポイント・コントロールボックスも左わきにセットできます。

ただし、ポイントにはパワーユニットの中にある「コンデンサ」に貯めた電気を、一気に使うことでTOMIXポイントを動作させます。

よって、ポイントのスイッチをガチャガチャと短時間に連続で操作したりすると、コンデンサの電気が足りなくポイント故障の原因にもなります。

1度ポイントを切り替えたら、何秒か待ってから次のポイント操作を行うと無難です。

また、同時に2箇所のポイントを操作するようなケースの場合、電気が足らないと言う現象が発生することがあります。

スポンサーリンク

ポイントの延長コードを使った場合にも、距離が長くなると多少電気が減少することがあるようで、動作が不十分になるケースも生じることがあるようです。

私も、最初の頃にはポイントで脱線する原因がよく分からなかったのですが、ポイントにきちんと電気が送られれば、ピシッとポイントが正しく動作します。

しかし、電気が弱い場合などにはポイントが充分に切り替わらず、中途半端な位置でレールが止まってしまうなどの理由で、車両がポイント通過時に脱線すると言う事もあります。

その場合、12Vのパワーユニットではなく下記の24VのTCSハイパワーポイント電源Nをポイントの電源として使う事で、脱線が解消する可能性が高くなります。

TOMIX 5529 TCSハイパワーポイント電源N

【PR】

特にダブルスリップポイントやダブルクロスポイントなど、ポイントコントロールボックス N-W で「同時」に2本のポイントを動作される場合、パワーユニットの電気だけですと弱い可能性があるため、上記のハイパワーポイント電源を使用すると改善する可能性があります。

よって、ポイントが多い場合にも、ハイパワーポイント電源の使用がお勧めです。

ただし、そもそも、12Vを無理やり2倍の24Vで流すようなものですので、ポイントへの「負担」は大きいです。

もともとの設計でなんとかして欲しいとも感じますが、トミックスの電動ポイントは電動ポイントN用駆動ユニットの部分を交換できるようになっています。

【PR】

そもそも線路(レール)は「消耗品」です。

本物のレールでも、定期的にメンテナンスや交換を行う必要があります。

鉄道模型のレールは電気もとおしますので、走行させればさせるほど、長年使えば使うほど劣化もします。

よって、レールもいずれ「交換」が必要になりますが、ポイントは駆動する部分でもあり、もっと消耗品とも言えます。

あと、昔の茶色の道床になっているトミックスレールは、通電性が少し悪いので中古で安く買えてもあまり使わない事をオススメ致します。

どうしても使う場合には、2~3mおきに、D.C.フィーダーをセットして、パワーユニットから「分岐コード」(TOMIX 5812 分岐コード (D.C.フィーダーN用))を使うと、スムーズに走ります。

スポンサーリンク

鉄道模型の場合「走ってなんぼ」ですので、脱線しない工夫、スムーズに走行できる対応は、ぜひ最優先とお考えになられてレイアウトやジオラマ製作なさることを強く推奨させて頂きます。

レールもちょっと隙間できたけどいいやで、無理やりつなげると脱線する原因になります。

KATOの電動ポイントは安定しているとの評判ですが、ポイントの種類がトミックスより少ないので、レイアウトで制約を受けやすいです。(単純な周回などで遊ぶぶんには、ぜんぜん問題ありませんが・・。)

なお、鉄道模型マニアさんは壊れることに非常に敏感な方が多いように感じます。

冷蔵庫や洗濯機が壊れることがあるように、KATOでもTOMIXでも関係なく使っていれば壊れることはあります。

絶対に故障しないと言う事はあり得ません。

PWM制御とは?

PWM制御とは、Pulse Width Modulationの略称で、半導体を使って電力を制御する方式となります。

具体的には、電気の流れを、オンとオフの繰り返しである「スイッチング」を行い、出力される電力を制御する仕組みです。

パルス列のオンとオフの一定周期を作り、そのオンの時間幅を「変化」させることで、Nゲージ車両のモーターを電力制御し、結果的にスピード調整すると言う事ですね。

PWM制御(パルス幅変調制御)によって低消費電力化(省エネ)と、部品や装置の小型化も計られています。

例えば、家庭の照明用に市販されているLED調光器も、多くはPWM制御で、明るくしたり暗めにしたりします。

ただ、中古で購入したような古い車両の場合には、モーター周りも古い設計のためパルス駆動によって、走行時のモータ振動音が大きくなることも考えられます。(PWM制御だとモーター効率は良いので電圧負担は軽いと考えられます。)

よって、1.2Aの制御装置の場合車両の、車両のスピードが遅いと、その分、電気も使ってないアナログ式とは異なり、どんなに遅く走らせていても最大14.4W使ってますよとも言う事が言えます。

要するに、パルス信号の波長でスピード調整するためです。

ただし、もともと省エネなので実際には、14.4Wをずっとは使わない・・。

わかりにくいですね。

PWM信号のデューティ比(オン時間とオフ時間の割合)を調整しているので、オフの時間は電気をあまり使わないので、トータル的には消費電力が少ないと言う事になります。

通常であればパワーパック1個で、1時間1円~3円程度の電気代だと推測されます。

なお、PWM制御では使用する周波数に応じたノイズが発生しますので、車両にWi-Fi無線などが搭載されていると影響を及ぼすことがあります。

そのため、トミックスではノイズキャンセラーも発売されています。

ちなみに、本物の電車のモーターも、現在はPWM制御の場合が多く、その中でもVVVFインバータ制御が最新です。

スポンサーリンク

DCCが世界主流に?

ヨーロッパやアメリカでは鉄道模型の車両をデジタル信号で遠隔制御する、新しい制御方式「デジタルコマンドコントロール」(DCC)が普及してきています。

複数の車両を同時に制御でき、線路に流れる電圧は12ボルトで一定のため、停車中でもライトをつけていたり、音を出したりするコントロールが可能となり警笛にも対応します。

重連運転の対応もモーター車へ適切な電力で制御し、先頭車のみヘッドライトをつけて、2両目はライトをオフにもできます。

ターンテーブルの駆動や電力分配も容易になるため、例えば、扇形機関庫に止めている蒸気機関車全部のヘッドライトを点灯させることも可能になります。

登り坂の勾配ではスピードが落ちますが、下りも含めて速度を一定にできたり、編成が長くても影響しない安定走行が可能になります。

カーブに進入する直前にスピードを落とさせると言う制御も自動でできます。

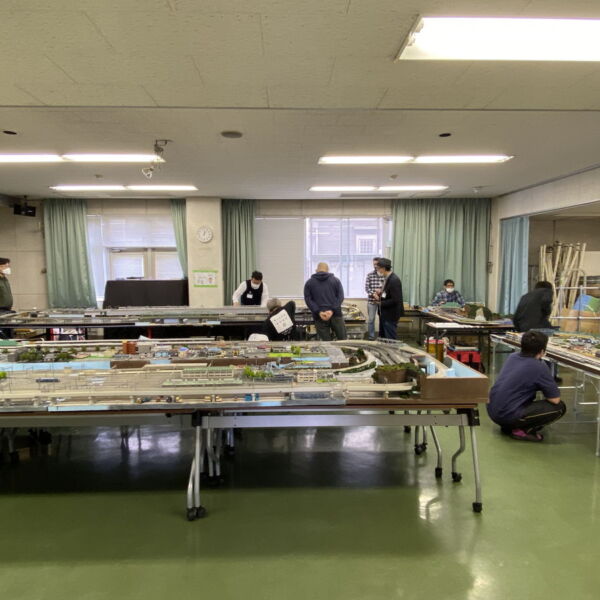

1線に何両も同時に列車を制御できますので、集合式レイアウトなどの運転会でも、1本の長いエンドレス線にて多列車の同時運転も可能になります。

なお、電動ポイントなどもDCC化すれば、信号と駆動用電力も線路から供給して制御できるため、従来のポイント配線やポイントコントローラーも不要なのです。

駅や建物の照明も線路を通じて電力を供給させることもできます。

スポンサーリンク

日本ではホビーセンターカトーにて、アメリカのデジトラックス社DCC製品が輸入・販売されていますが、日本のメーカーが製造しているものは執筆時点でまだありません。

なお、車両側やポイントなどにもDCCに対応するため、指示された信号を受信し制御する「デコーダー」と呼ばれる回路を、追加する必要があるため日本ではまだまだ普及していません。

車両の構造上、DCCの装置が入らないものもあります。

また、従来のコアレスモーターの場合、モーターに悪影響を与える可能性があり、DCC線路の上に置くだけでも故障すると指摘されています。

なお、このように車両を自動制御できるようになってもいることから、外国(海外)のモデラーは線路をエンドレス(周回)にすることが減ってきています。

日本でも本物の鉄道の多くはエンドレスではなく、終点駅(エンド)があって反対方向に走って行くことが大半ですよね。

しかし、大阪環状線や山手線など周回するイメージもあることからか、日本のレイアウトでは周回(1周)が多くなっています。

メーカーも周回のほうがたくさんレールを使ってもらえるので、レイアウト集などの多くは周回のエンドレスの風景になっています。

しかし、ヨーロッパなどでは本物の鉄道と同じように、ジオラマも折り返し運転で自動制御させることが多くなってきていますが、それが本来の姿だと言えるでしょう。

基本的に制御機器は同じメーカー

基本的に制御機器はレールと同じメーカーのものを使用します。

配線コードのコネクター形状や、DCフィーダーの仕組み、ポイントコントローラーのシステムが異なりますので、原則として線路のメーカーと同じコントローラーを使用することになります。

KATOレールでしたら、KATOのD.C.フィーダー付き線路とKATOのパワーパック。

TOMIXレールでしたらTOMIXのD.C.フィーダーを、トミックスのレールに差して、TOMIXのパワーユニットを使うと言う事です。

ただし、Nゲージは共通して12Vですので、要は線路に12V直流を流せればよいです。

例えば、配線を直接レール裏に半田付けするなどしてもOKでして、そのように自分で加工すれば、KATOのパワーユニットでもTOMIXの線路に電気を供給できます。

また、ヤフオクなどでは変換アダプターなども販売されています。

なお「コスミックCP-1100N クラシカルパワーパック(Nゲージ向)」などのように、トミックス線路でもカトー線路でも両方のコネクタを備えたパワーパックもあります。

1.2Aでアクセサリー用の12V出力も備えているのが特徴です。

ただし、ポイントコントローラーはセットできませんので、単線などの情景に用途が限られてきますがスロー走行にも向いています。

フィーダーの違い

KATOの場合、基本的に線路のフィーダは下記のようにレールとの一体型となっています。

【PR】

どういうことかと申しますと、直線の部分にしか電気の供給部分をもうけられないと言う事で、カーブレールにはセットができません。

まあ、あまり大きな問題がある訳ではないのですが、カーブなど好きなところに儲けられ訳ではありませんので多少の制約があります。

それに対してトミックスの場合、各レールの中央付近に差し込むタイプのD.C.フィーダーとなっています。

【PR】

このように差し込めるので、あとでフィーダーの位置を変えたいときにも、線路を外さず移動するだけで済みますし、カーブレールにもさせるので自由度がKATOよりも高いです。

カトーの高架レールには、高架線用のDCフィーダーがありますし、複線用のフィーダーもありますがやはり直線だけです。

トミックスも同じように、ワイドレール、スラブレール、ワイドトラムレールなど、特殊なレールには横から差せないのので、ワイドレール・スラブレール用D.C.フィーダーNと言う別物がありますが、それぞれ単体でカーブにもセットできるようになっています。

スポンサーリンク

なお、前述したとおり電気は進行方向に向かって右側が+(プラス)ですので、フィーダーの向きを間違えないようにしたいところです。

間違うと走りませんと言う事ではありませんが、統一しておかないと色々とあとから困る場合があります。

メーカーが違うレールに接続したい場合

各メーカーのパワーユニットによっては、特徴があります。

例えば、TOMIXのパワーユニット<5506>TCSパワーユニットN-1001-CLの場合、サイドコネクターを回して調整することで、列車が停止していても室内灯を常点灯させる機能がついています。

TOMIX<5517>TCSパワーユニットN-DU101-CLですとハンドル型マスコンになっていて、ゆっくりスタートし、ゆっくりと減速して停車できると言う機能もあり、本物に近い運転操作が可能です。

KATOのパワーパック<22-018>パワーパックスタンダードSX(ACアダプター別売)の場合でも、調整ができない室内灯の常点灯機能があり、低速走行が比較的優れていると言う面があります。

なお、スロー走行がうまく行かないのは、モーター性能が良くない(古い車両に多い)など、車両側の問題の可能性もありますので、念のため明記しておきます。

やはり、新発売されたような車両は、すごくゆっくり走ることができます。

特に、グリーンマックスのコアレスモーターを搭載している車両は、とてもゆっくり走行できてモーター音も静かです。

という事で、例えばトミックスのレールで、KATOのパワーユニットを使いたいなんて考えも出てくるわけです。

Nゲージの車両自体は、DC12Vで動くように、統一されていますので、パワーユニットは「レールとの配線接続の問題」だけと言えます。

よって、そのレールに繋ぐ配線させ改良できれば、レールとパワーパックはメーカーが違っても大丈夫と言う事になります。

スポンサーリンク

単純なはなし、KATOのパワーパックから出た配線を、トミックスのDCフィーダーの配線にプラスマイナスを間違えなくつなければ良いのです。

ただ、メーカーが異なりコネクターも形状が違うため、そのままでは繋がりません。

極端な話、配線の途中をハサミで切って繋ぎ合わせれば、電気が通りますので動かせます。

配線を直接レールの外側にはんだ付けするのは、海外では通常の通電させる方法とも言えます。

ただし「電気」をいじることになりますので、火災防止対策・漏電対策・感電対策などをしっかりと行っておかないと、人的被害や火災で自宅を焼失するようなことにもなりかねません。

よって、そのあたりは「自己責任」と言えますのでオススメできません。

しかし、電気を通したいと考える人はいるものですのでメーカー品ではありませんが、配線の変換アダプターのような商品がかなりマイナーですが販売もされていたりします。

下記は、トミックス製パワーパックにこの変換コネクタを接続すると、カトー製レールにトミックス製のパワーユニットを繋げられるようになります。

【PR】

下記は、上記の逆で、トミックスのレールにカトー製のパワーパックを繋ぐことができる変換ケーブルです。

【PR】

このように、配線とコネクター(接続プラグ)だけの問題です。

よって、とにかくレールにDC12Vの電気を流して、その電気の主力を「調整」する機能があれば、Nゲージ車両を、停止・走行させることができます。

電源は、家庭用100Vではなく、DC12V/1200mA(最大電流)だせれば、その電気を、パワーパックに供給する方法の問題だけです。

例えば、クルマのバッテリーはちょうどDC12Vです。

乾電池を使っても、直列で12Vにできれば、あとは電気のコネクターの問題だけとなります。

単1電池などは1本1.5Vですので、8本を直列すれば合計12Vになる訳です。

最近は、モバイルバッテリーも大容量になってきており12Vタイプもなかにはありますし、5VのUSB電気を12Vに変換する装置もあります。

それらが、1Aないし1.2A出せれば、パワーパックの電力として、コンセントが無い場所でも動かせるようになると言う事になります。

ただし、パワーパック側の最大電流に対応している装置を選択してください。

例えば、パワーパックが1.2Aなのに、供給側のモバイルバッテリーの出力電流が、0.7Aまでの出力だった場合、運転操作で電力が足りないので、バッテリー側はたくさん電力を出そうとします。

その結果、バッテリーに大きな負担がかかり、コードや本体の限界を超えて熱を持つなどして出火する可能性もでてきます。

電気は正しくお使い願います。

下記はオマケ動画です。

よければご覧頂けますと幸いです。

再生してからYouTubeの文字を押すと拡大します。

鉄道模型の電気料金はいくら位?

気になる電気代ですが、パワーパックの走行用出力が製品によって様々です。

一般的なパワーユニットは、1線あたり1.0Aとなっています。

これは、100Vでの1.0Aですので、10Wと言う事ですね。

10Wを4時間使うと電気料金は約1円です。

スポンサーリンク

品薄に注意

鉄道模型のメーカー(製造販売会社)の特徴して、トミックスもカトーも、商品を過剰には生産しません。

そのため「欲しいな」なんて思っていると、そのうち「売れ切れ」なんてことは、しょっちゅうあります。

メーカーも在庫が無くなった場合に、要望が多ければ「再生産」することがあります。

また、再生産では、改良を加えるなどのマイナーチェンジが施される場合もあります。

しかし、あまり売れないなどと判断されると、2度と作られない事もございます。

よって、後悔しないように、計画的に新発売情報もチェックして確保して行けると良いです。

スポンサーリンク

なお、鉄道模型は不要になった場合、ネットオークションで売ればそこそこの良い値で売却できます。

その売ったお金に足して、また新しいものを購入して行けると言うメリットもあります。

そのため、高価なものは「箱」や「説明書」もとっておけると良いです。

箱や説明書もあり中古の状態がよければ、もしかしたら購入した価格よりも高値で売れることもあります。

逆に申し上げますと、Amazonなどの通販では、品薄状態だと定価より高値のプレミアム価格になっている場合もあります。

最初に「定価」を良く調べてから、お買い物なさって頂ければと存じます。

・USB給電型「パワーパック」(パワーユニット)鉄道模型走行制御用+12V固定出力

・鉄道模型Nゲージ「はじめてみよう」最初の選択や購入で失敗しない方法

・背景シート「無料配布あり」ジオラマやNゲージ鉄道模型レイアウト用

・簡単レールの塗装方法 レール側面の塗料や用品は?

・川の情景はクリアホルダーで簡単安上がりに作製?

・バラストの撒き方 鉄道模型Nゲージ ポイント周りなど【自己流】

・川の情景はクリアホルダーで簡単安上がりに作製?

・簡単「池」の作り方 鉄道模型ジオラマ

・【PR】鉄道模型の宅配買取~着払いで発送できる

・鉄道模型ジオラマ制作に向いている素材・道具などのご紹介【初心者向け】

・相模原鉄道模型クラブ「入会案内」

コメント